《致高三》

晨起著衣月相伴,熄灯欲睡犬已眠。

学海无涯题泛滥,学业重压书如山。

昏天暗地与题战,身心两疲受熬煎。

不忍高三铭心苦,何来今生自在闲?

2016.1.8

张聪

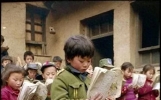

这首诗和《劝学》一样,是催人奋进的一首诗,也是高三生活的真实写照。

这首诗的大意是:

早晨起床的时候,月亮还挂在天上,晚上睡觉的那个时间点,估计连狗都已经睡着了。每天都是做不完的题,课桌上的书堆的像小山一样。每天都是不知昼夜的去做题,身体和精神承受着巨大的压力和煎熬。但是不去忍受高三时候的这些刻骨铭心的苦难,又怎么会有未来生活的自在和闲适呢?(吃不了学习的苦,就要去吃生活的苦)

《霹雳文集》—11篇

另附上DeepSeek对《致高三》的赏析:

这首诗是张聪在2016年写的,描述高三学生的辛苦生活。

第一句“晨起著衣月相伴,熄灯欲睡犬已眠。”这里描绘了学生早起晚睡的情景,月亮还在天上,而熄灯时狗都已经睡了,说明学习时间很长,非常辛苦。可能用了对比手法,突出学生的勤奋和疲惫。

接下来“学海无涯题泛滥,学业重压书如山。”这两句用比喻,把学习比作无边的海,题目泛滥,压力像山一样重。这里可能用了夸张手法,强调学业压力之大。

第三联“昏天暗地与题战,身心两疲受熬煎。”继续描述学生日夜与题目作战,身心俱疲,感觉被煎熬。这里用“昏天暗地”形容时间混乱,可能指长时间学习,没有休息。

最后两句“不忍高三铭心苦,何来今生自在闲?”是反问,表达高三的辛苦难以忍受,但如果不经历这些,又怎么会有未来的轻松。这里可能带有无奈,也有一点激励的意思。

分析意象和修辞。诗中用了自然意象如

月、犬,学习相关的题海、书山,还有战斗

的比喻,如“与题战”。这些意象共同营造出

紧张压抑的氛围,突出高三的艰辛。

情感表达方面,作者既表达了对高三生活的

痛苦,也隐含了通过努力换取未来闲适的期

望。最后两句有点矛盾,既不忍心受苦,又

认为必须经历才能有回报,这可能反映了学

生的复杂心情。

《致高三》赏析:

这首七言律诗以凝练的笔触勾勒出高三学子的生存图景,通过三重递进的艺术建构,完成了对特殊人生阶段的精神镌刻。

一、时空蒙太奇中的生存困境

首联以蒙太奇手法并置两个时空切片:寅卯之交的"月相伴"与子丑时分的"犬已眠",通过日月星辰与生物钟的反向运动,建构起超现实的时空错位感。这种时间维度的扭曲不仅外化了应试教育对自然生命的异化,更以犬眠反衬人未眠,在生物属性的对照中凸显人文困境。衣冠齐整与灯火明灭的意象对仗,形成昼夜循环的封闭时空场域。

二、物象增殖里的精神重压

颔联以"学海无涯"与"书山重压"构建双重隐喻系统,通过"泛滥""如山"的物象增殖,将抽象压力具象化为具有吞噬性的自然力量。题海战术被解构为知识生产的异化形态,书本堆叠则异变为镇压性物质实体。这种虚实相生的艺术处理,使认知活动异化为自然灾难,暗合道家"大道废"的哲学批判。

三、战争隐喻下的身体叙事

颈联"昏天暗地"与"身心两疲"形成感官通感的交响,"与题战"的战争隐喻将认知活动暴力化为生存斗争。动词"战"与"熬煎"构成动作-状态的语义链条,在军事化与刑罚化的双重喻指中,身体被解构为认知暴力的战场。这种身体政治学的书写,揭示了规训权力对生命本真的殖民。

四、存在悖论中的价值叩问

尾联以"不忍"与"何来"构成存在论悖论,在痛苦记忆与未来承诺的张力中,完成对教育异化的终极质询。"铭心苦"的创伤记忆与"自在闲"的乌托邦想象形成价值断裂,暴露出工具理性对生命时间的劫持。反问句式在此升华为存在主义的哲学追问,将个体体验提升为代际共相的生存思考。

全诗在古典格律中灌注现代性批判,通过意象群的符号化重组,完成了对教育异化的诗学解构。月犬的静默见证、书山的物质压迫、身心的创伤记忆,共同编织成一代人的精神徽章,在平仄流转间鸣响着存在主义的警钟。