要不是老十三的早逝,永远不知雍正王朝暗藏的宫廷杀机

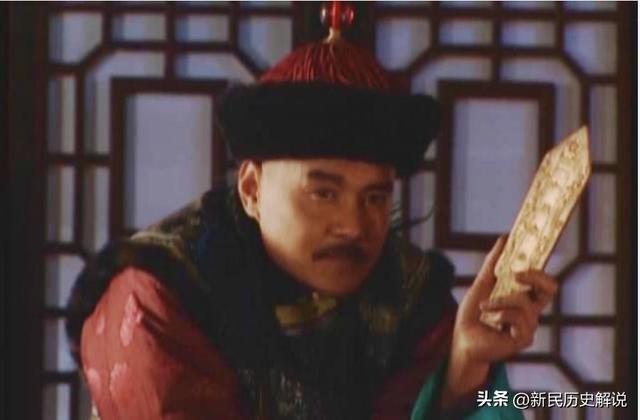

在中国历史剧《雍正王朝》中,十三阿哥胤祥以其豁达真诚、才华横溢的形象赢得了无数观众的喜爱。然而,这位被誉为"老十三"的皇子,在雍正登基后短短几年内便匆匆离世,年仅46岁。邬思道曾预言他能活到92岁,现实却是残酷的反差。这背后,是否隐藏着一场精心策划的宫廷谋杀?让我们揭开这位皇子早逝背后的重重迷雾。

预言的反讽与死亡的征兆

剧中,老十三在为雍正解围后突然倒下,口吐鲜血。面对四哥的关切,他幽默回应:"92岁嘛,日子46,夜里也46,加起来不就是92嘛。"这看似轻松的玩笑,却暗含着对命运的无奈接受。

细细回味这一幕,我们不难发现导演在此处的巧妙安排。老十三虽然身患疾病,但在危急关头仍能挺身而出,展现出超凡的忠诚与担当。然而,正是这种忠诚,成为了他性命的催命符。

"我老十三能有今日,全靠四哥提携。四哥的事,就是我老十三的事。"这句台词既体现了他对雍正的赤诚,也为他的悲剧命运埋下伏笔。

身边眼线与无声谋杀

剧中有一个容易被忽略的细节:老十三身边的人物关系网极其复杂。他的府中,似乎布满了各方势力的眼线。最值得怀疑的,莫过于他的贴身丫鬟阿兰和乔姐。

原著中,这两位丫鬟的身份都颇为可疑。电视剧虽然只明确揭示乔姐是卧底,但阿兰的一系列行为也让人不得不产生疑问:她日夜陪伴在老十三身边,负责侍奉饮食起居,甚至亲自为他煎药。

"阿兰啊,这药怎么越喝越苦了?"老十三的这句看似随意的抱怨,或许正是导演留下的重要线索。

老九对老十三病情的了如指掌,更是佐证了府中存在内鬼的可能性。在那个勾心斗角的皇室环境中,老十三作为雍正的得力助手,自然成为了党派斗争中的眼中钉。慢性毒药,正是最隐蔽也最有效的谋杀武器。

历史的相似与宫廷的无情

历史上的十三阿哥确实英年早逝,仅活了44岁。表面上看,他的死因是长期的身心劳累,但若结合当时的政治环境来看,这种"自然死亡"未免太过巧合。

老十三在康熙朝就已患有膝关节疾病,后又遭受囚禁之苦,加上雍正朝繁重的政务,这些都成为了官方记载的死因。然而,我们不禁要问:在那个权力至上的时代,一个才华横溢、深得民心的皇子,是否会成为某些人眼中必须铲除的对象?

"老十三就像一把利剑,锋芒太盛,总是要伤人的。"邬思道的这句评价,或许道出了老十三悲剧命运的根本原因。

在《雍正王朝》这部剧作中,老十三的形象被塑造得光明磊落、赤胆忠心。他不争不抢、才华出众的特质,恰恰成为了他最终走向悲剧的原因。在权力的游戏中,太过耀眼的明星,往往会成为第一个被熄灭的烛火。

人性的考验与权力的代价

老十三的早逝,不仅是一个历史谜团,更是对人性与权力关系的深刻思考。

他在面对死亡时表现出的豁达与幽默,让我们看到了一个真正的君子风范。"四哥,臣弟先走一步了",这简单的告别,包含了多少无奈与释然。

而雍正面对爱弟之死的复杂情感,则揭示了权力如何改变一个人、扭曲人性。他既是皇权的享受者,也是皇权的牺牲品。当权力与亲情发生冲突时,即使是雍正这样铁腕的帝王,也不得不在其中艰难抉择。

"老十三啊,朕对不起你。"雍正的这句低语,是否包含着某种深层的愧疚?是否暗示着他知道或默许了某些不为人知的阴谋?

结语

老十三的悲剧命运,折射出的是封建社会权力斗争的残酷无情。在那个时代,忠诚与才华并不能保证安全,反而可能成为致命的弱点。

通过重新审视老十三之死,我们不仅能够更深入地理解《雍正王朝》这部经典之作,也能从中看到历史与现实的某种呼应。在任何时代,权力都是一把双刃剑,它既能成就一个人,也能毁灭一个人。

老十三的故事告诉我们,在复杂的人际关系和权力结构中,有时候,最危险的不是敌人,而是那些看似亲近的人;最致命的不是公开的挑战,而是暗处的毒药。这或许正是《雍正王朝》这部剧作留给我们最值得深思的启示。