1894年秋,东亚海域的炮火改写了传统地缘格局。当日本海军在丰岛海域突袭清军运兵船时,这场被后世称为"国运相赌"的战争已显露其残酷本质。不同于传统王朝更替的局部冲突,这场战争首次完整呈现近代化战争的立体维度——从电报通讯的加密与破译,到国际法框架下的战俘待遇争议,古老帝国在多重维度经受着现代性冲击。

海权博弈中的认知鸿沟

当联合舰队司令伊东祐亨在黄海展开扇形阵型时,他身后的参谋团队正根据英国海军年鉴进行战术推演。这种基于数据化分析的作战模式,与清军依赖《纪效新书》等传统兵法的指挥体系形成鲜明对比。威海卫防御工事的建设过程颇具象征意义:德籍工程师汉纳根设计的交叉火力网,因风水师认为破坏地脉而被多次修改,最终形成的炮台布局成为军事现代化与文化传统冲突的具象化体现。

在旅顺军港,德国克虏伯公司生产的305毫米巨炮本可覆盖半径8公里的海域,但弹药补给系统的落后导致实战中射速仅为设计值的三分之一。这种"先进武器与落后体系"的矛盾,在镇远舰触礁事件中达到顶峰——这艘德国伏尔铿造船厂打造的钢铁巨舰,最终因海图更新滞后而丧失战斗力,其管带林泰曾的悲愤自裁,成为传统武德精神与现代军事技术代差的殉葬品。

陆防体系的系统性坍塌

鸭绿江防线的崩溃堪称近代防御作战的典型反面案例。清廷耗费214万两白银打造的百里防线,竟因情报体系的全面失效陷入被动。日军参谋本部通过雇佣朝鲜货郎绘制的地形图,精准锁定了安平河口这个水文监测盲区。当山县有朋的工兵部队在夜幕下架设浮桥时,对岸清军哨所竟因冬装补给延误而集体离岗烤火取暖。

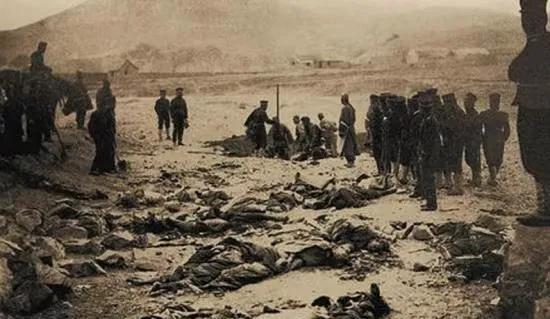

金州保卫战折射出更深层的制度困境。正定镇总兵徐邦道亲率拱卫军死守南山隘口时,后方粮台官员却按"淮军每日三钱,练军二钱"的差别待遇克扣军饷,导致增援部队行军速度日均不足10公里。这种源于湘淮派系矛盾的后勤乱象,使日军得以用缴获的德制克虏伯野炮轰开城门,酿成近代史上最惨烈的屠城悲剧。

国际法视野下的战争伦理

旅顺陷落引发的舆论海啸,首次将东亚战事置于全球人道主义审视之下。英国《泰晤士报》记者柯文通过暗房技术保存的屠杀影像,在伦敦新闻画刊上引发震动。日本外务省紧急聘请美国律师丹尼森进行危机公关,其"军事必要论"的诡辩策略,竟成为三十年后南京事件辩护模板。颇具讽刺意味的是,清廷总理衙门收藏的《万国公法》1874年中译本,在整个战争期间始终未被开封。

威海卫围城战中,伊东祐亨致丁汝昌的劝降信展现精妙的话术设计。这封引用《孙子兵法》"不战而屈人之兵"的文书,刻意规避《日内瓦公约》关于战俘待遇的条款,却着重强调"保全东亚大局"的伪善逻辑。这种心理战手段的成功,暴露出传统士大夫对国际战争规则的全然陌生。

技术代差背后的文明碰撞

刘公岛的最后时刻,萨镇冰操作格鲁森速射炮的精准点射,与日军舰长东乡平八郎指挥的齐射战术形成技术对话。这种微观层面的技艺较量,实则是两个文明对工业化战争理解程度的缩影。当定远舰的305毫米主炮因缺乏液压装弹系统导致射速仅为日舰的三分之一时,这场钢铁对决早已注定结局。

颇具黑色幽默的是,日军在接收镇远舰后,发现其主炮塔旋转装置竟用福州漆器工艺进行防水处理。这种传统智慧与现代机械的怪异结合,恰似清廷"中体西用"政策的现实写照。而被编入日本海军的济远舰,在日俄战争中反戈一击击沉俄舰的戏剧性命运,更成为历史最辛辣的注脚。

觉醒年代的先声

当康济舰载着丁汝昌灵柩驶离威海时,船舱内暗藏的数箱技术图纸,悄然埋下海军复兴的火种。这些由管带程璧光秘密保存的文献,二十年后成为南京海军学校的核心教材。而萨镇冰在暮年见证辽宁号航母下水的历史循环,印证着黄海波涛中沉浮的民族命运。

在这场惨痛的现代化洗礼中,无数细节值得深思:金州铁匠用淬火工艺改造抬枪的民间智慧,旅顺书院学生用《海国图志》残页传递情报的悲壮,威海渔民根据潮汐规律破坏日军布雷的创举——这些散落的历史碎片,共同拼凑出古老文明艰难转身的轨迹。正如海关总税务司赫德在战争爆发初期的预言:"这场战争将是一首冗长悲歌的序曲,但终章必将是凤凰涅槃的史诗。"