车同轨,书同文,行同伦:大一统的基础

在中国历史的长河中,“车同轨,书同文,行同伦”这一理念不仅是古代统一的象征,更是中华文明得以延续和发展的重要基础。它体现了国家治理、文化认同和社会秩序的多重意义,是实现大一统的重要措施。本文将从历史背景、具体实施和深远影响三个方面探讨这一理念的内涵与重要性。

中国自古以来就是一个多民族、多文化的国家,地域辽阔,历史悠久。早在春秋战国时期,各诸侯国之间的交通、文化和法律体系各不相同,导致了社会的混乱与不便。为了实现国家的统一,促进经济发展和文化交流,车同轨、书同文、行同伦的理念应运而生。

公元前221年,秦始皇统一六国,建立了中央集权的封建国家。他采取了一系列措施来实现国家的统一,其中最为重要的就是推行“车同轨,书同文,行同伦”。这一政策不仅是为了消除各地之间的差异,更是为了增强国家的凝聚力和认同感。

“车同轨”是指统一车轨的宽度和交通规则。这一措施的实施,极大地改善了各地之间的交通条件,促进了商贸往来。秦始皇统一了车轨的宽度,使得从北到南、从东到西的运输更加顺畅。统一的车轨不仅方便了物资的流通,也加强了中央政府对地方的控制力。在后来的历史中,车同轨的理念被不断延续和发展。汉朝、唐朝等时期,随着交通工具的不断改进,铁路的建设也开始逐渐形成,进一步促进了经济的繁荣与发展。

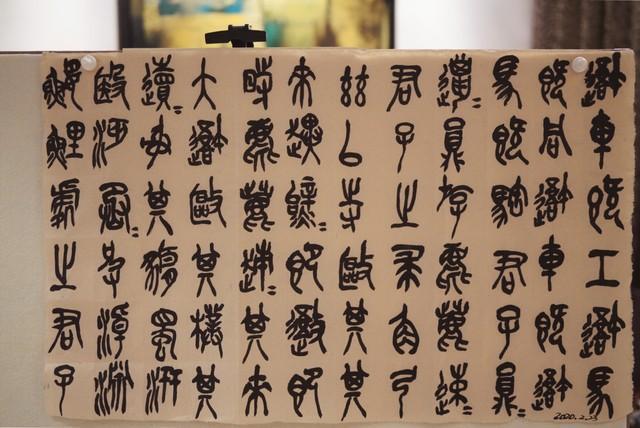

“书同文”则是指统一文字,秦始皇推行小篆作为官方文字,消除了各地方言和文字的障碍。这一措施不仅方便了政令的传达,也促进了文化的传播和交流。书同文的实施,使得各地的人民能够通过书面语言进行沟通,增强了民族认同感。在汉代,书同文的影响进一步扩大,汉字的使用成为了中华文化的重要标志。即使在今天,汉字依然是中华民族的共同语言,承载着丰富的文化内涵和历史记忆。

“行同伦”是指统一法律和道德规范。秦始皇通过法家思想,建立了统一的法律体系,确保了社会秩序的稳定。行同伦不仅体现在法律的统一上,还包括道德观念的传播。儒家思想在汉朝的兴起,使得社会道德规范逐渐形成,促进了社会的和谐与稳定。这一理念的实施,使得社会各阶层之间的关系更加和谐,增强了国家的凝聚力。行同伦为后来的社会发展提供了重要的道德基础,影响了中国数千年的社会风尚。

“车同轨,书同文,行同伦”不仅是古代中国实现大一统的重要措施,更是中华文明延续与发展的基石。其影响深远,主要体现在多个方面。统一的交通、文字和法律制度,为经济的发展提供了良好的基础。商贸往来的便利,促进了各地区之间的经济交流,推动了生产力的提升。历史上,丝绸之路的开通便是得益于这一理念的实施,促进了中西文化的交流与融合。

书同文的实施,使得不同地域、不同民族的人们能够通过共同的文字进行沟通,增强了文化认同感。中华文化的传承与发展,正是在这一共同语言的基础上实现的。无论是在古代的诗词歌赋,还是现代的文学艺术,汉字都扮演着不可或缺的角色。

行同伦的实施,为社会的稳定与和谐提供了法律和道德的保障。统一的法律体系,使得人们在社会生活中有了明确的行为规范,减少了社会矛盾和冲突。道德观念的传播,使得社会风气逐渐向善,增强了社会的凝聚力。 “车同轨,书同文,行同伦”在历史上为中国的政治制度奠定了基础。中央集权的体制在这一理念的影响下逐渐形成,增强了国家的统一性和稳定性。后来的朝代在治理国家时,往往以此为借鉴,推动了政治制度的不断完善。

在当今全球化的背景下,“车同轨,书同文,行同伦”的理念依然具有重要的现实意义。面对多元文化的冲击和挑战,如何在保持文化多样性的同时,增强国家的凝聚力和认同感,成为了现代社会的重要课题。 在全球化的背景下,各国文化的交流日益频繁。借鉴“书同文”的理念,推动不同文化之间的沟通与理解,能够促进国际间的友好关系,增强文化认同感。

现代社会面临着复杂的治理挑战,借鉴“行同伦”的理念,建立健全的法律体系和道德规范,有助于维护社会的稳定与和谐。通过法治与德治的结合,提升社会治理的有效性。在经济全球化的背景下,借鉴“车同轨”的理念,加强各国之间的经济合作与交流,推动经济一体化的发展,能够促进各国经济的共同繁荣。

“车同轨,书同文,行同伦”不仅是古代中国实现大一统的重要措施,更是中华文明延续与发展的基石。它在历史上促进了经济发展、增强了文化认同、构建了社会秩序,并对后来的政治制度产生了深远影响。在当今全球化的背景下,这一理念依然具有重要的现实意义,为我们提供了治理国家、促进文化交流和推动经济发展的宝贵经验。通过深入理解这一理念,我们能够更好地把握历史的脉络,推动社会的进步与发展。