文 | Steven Lynch

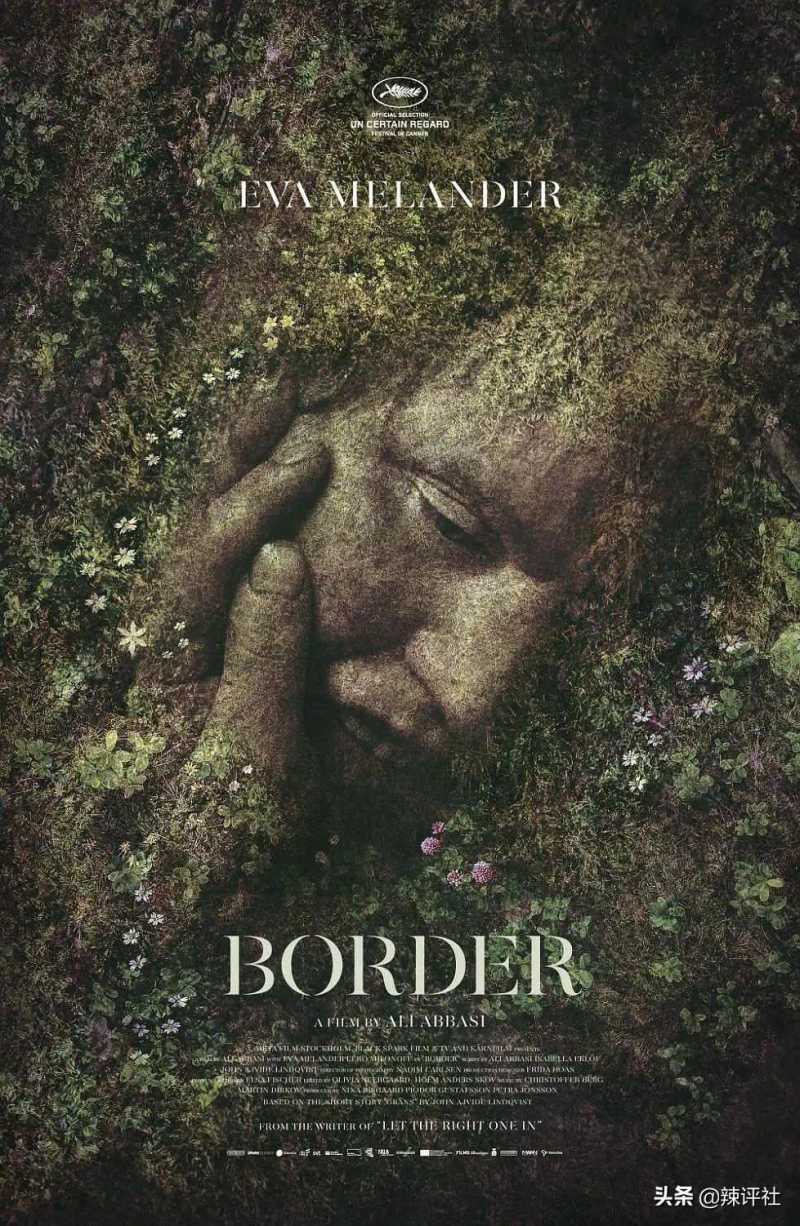

从《边境》(我们暂且先使用这个通行的译名)开场到前半部分,就像一部典型的情节剧。

我们自然而然不断跟进影片的进程,等待着它按照剧作原理不断展开,从事件的发送——接收,再到围绕着动机(也就是对地下儿童色情业的调查)之行动,甚至是通常在一部情节剧中作为暗线的感情线或三角恋情关系都具体而微时,突然间,它解体了。

(一)裸体与破坏——作为生成者的少数叙事

伴随着Roland的离开以及Tina对父亲的清算,暗线战胜了明线,作为冲突之一的三角关系消失了,不断地反转意味着自我破坏。

但是,这里,我们必须将“破坏”改换为另外一个名词:生成,一方面,这个词语属于一种组合关系,但是另一方面,它则是一个聚类:“生成”是对待可能的生成,它将事物从我们所处的状态之中解脱出来,就像穿透白色墙壁的逃逸线。

生命也将从线性、宏大的编码之流中解放出来,作为个体的人与群体、历史等概念不再连接,不再属于沉重的家庭,土地,或是文化。前者不依靠后者,后者也不再决定前者,此时,他是自由的,不再问及从哪里而来,将要前往哪里,而是一个原子,一个单体。他所行走的曲折路线,无一不是地形图,历史在他的身后。

Tina的第一次逃逸是对于体制机械重复之背叛,正如我们第一次在边境的安检口看到她,这是一个逼仄的人造空间,如同机械程序的开关,空间之复杂性被简化为On/Off的二元机器,作为红色的警示灯光映射在Tina的半边脸孔上,她同样是一台发送/接收的安检机器,应对着入境顾客之流的发送,或者说是其直觉上的发送,选择着做出还是不作出回应。

(出现在边境的Tina,属于安检机器甚至是权力机器的一部分)

此外,她身着欧盟与瑞典国旗的制服,这一点相当重要,也就是这种统一,无差别化的衣服存在的语言学含义,如同一条能指链,将所指由Tina本身引向权力机构之秩序,她不再是她自己,而是通灵术的寄生体,权力机构通过寄生在她的身体中进行真正实在的“审查”之行动。这就是为什么人类学家认为,在世界各地的风俗中近似的通灵仪式为什么需要死者的真名以及死者的物品,并非空穴来风的巧合性创造。

她的“逃逸”并非通过Vore,否则这将会是爱情片中的” Man Meets Woman”模式。”Man Meets Woman”并不涉及本质性的变化或者任何可能性之扩展,并不向某个区域画出逃逸线并产生新的复合词(例如Tina的生成——动物)。生成——动物并不是“成为”动物,或者抛弃人类之身份,这里我们使用一个形如东方神秘主义者的说法:将内在的动物从你的身体中解放出来。

而在他们裸体进入森林之前,“动物”经常以两种方式存在,其一则是拟像,例如Tina与Roland的公寓中,沙发正上方“鹿群”图案装饰画(而“鹿”在影片中则是一个很重要的隐喻),以及被驯养的狗;而另一方面,则是闯入的,作为间断点的的动物,没错,是狼,同样也是鹿,是深夜中穿行的鹿群。由于鹿群的出现,她不得不停下车,事件中断,这些暗示着一种潜在的闯入,这里,表象的继续就变成了一种潜在的反讽,也许观众会困惑,但是他们可以感受到这种强度。

(沙发正上方鹿群图案的装饰画:拟像的动物)

Tina与Vore在森林中赤身裸体地追逐着,她意识到自己是完美的。“裸体”是一种仪式,作为对于“不完美的”人类状态的逃逸,我们将它称之为“逃逸”,而不是“返祖行为”意味着我们对该行为的理解将背对线性的进化历史,与森林这一特定空间建立联系,而Vole则是一个中介。

(“裸体”是一种仪式,作为对于“不完美的”人类状态的逃逸)

当动物从拟像中解放而出,Tina与特定的空间连接,她进入了她的Wonderland,《边境》以及这篇文章,也进入了它的第二部分。

中断:边境还是边界?

(《边境》的中文译名很容易令人想起另外一部关于难民的影片:《过境》)

直到这里,我们发现,将这部影片译作《边境》(连同港台地区的“边境奇闻”,“边境奇谭”等译名)实际上并不准确,因为在中文的语言系统之中,“边境”实际上是一个确定的词语,等同于政治上的国界限制。在艺术作品中,我们通常会将它与“逃亡”,“偷渡”,“难民”等符号(或者说情节模式)相连接。

(《BORDER》香港海报)

这些联想更加确定了“边境”的艺术含义,我们会产生一种先入为主的定见,来源于对相似影片的经验之应用,尤其是2018年另外一部关于难民等题材的影片《Transit》,中文翻译为《过境》,而在国内,《过境》与《边境》的受众群体很大程度上是重合的,那么这两个片名将会产生无意识的“生成”),或者将影片之中的所有元素都归结于“边境”这个片名之下,产生一些似是而非的解读,而这些观众将失去随着影片生成的机会。

(金熊奖提名作品《TRANSIT》)

而瑞典语原名的Gräns的含义却隶属于一种生成的,至少是多义的,位于“极限”(begränsa ),“边界”(Gränson)之间,而英译Border同样显现出了一种相似的多义性,除去常见的“边界”与“边境”两含义之外,同样还有动词的“环绕”之义。

(《边境》瑞典海报)

我们将这些“Border”放置影片进行考量:

首先是Tina,她所处的工作空间来自于Border(边境),她被一种不完美的病态意识所“Border”(环绕),当它最终的逃逸将打破作为人类与外部自然的“Border”(边界),并接受自身的独立性,之于叙事中,情节剧的Border之打破将面临着新Border的建立,也就是由暗隐感情线而来的“Tina-In-Wonderland”僭越了这层叙事。

因此,出于各种原因,在接下来的评论中,我们将《边境》这个译名改换为英译名Border,或许更为贴切的中译名将会是“边”或是“界”?在这里,我们并不给出一个确定的答案。

(二)“多样性万岁”——二元机器与童话的终结

但是我们应该明白的一点是:Border并不是什么童话,爱丽丝梦游仙境的童话模式也必然终结。

我们目前先不去展开关于“童话的终结”,而是关注另外一个较为肤浅的方面,那就是Tina与Vore的“丑”。这当然是一个毋庸置疑的问题,同样:我们也毋庸置疑地将这两个人物放在一个关于“美”与“丑”的考量向度上,这也是为什么Tina将自己认为是“缺陷”,并极力通过作为权力之腹语而掩盖自己的异能,她特殊的身份注定了她将生成与逃逸,生成与逃逸将她变为一个离轨者,她将不再在美丑这样的向度或者二元机器中存在。

离轨者不需要权力,但是每个权力都需要离轨者,需要一定程度上的“疯癫”与“怪异”,通过这些人,权力内部才可以形成归属感,然而,不同于监禁疯人并公开展示的古典时代,或者将麻风病当作一种道德主义说教的中世纪。Border所处的这个年代,也就是我们的这个年代,对待“疯癫”的收容则更为复杂、有效。

无论是《奇迹男孩》式的“善行”展览还是形形色色或是温和或为粗暴的精神(行为)治疗,疯人院成为了精神病院,再被掩饰成了“XXX治疗中心”,“怪人”被吸入了我们的二元世界中,并被视为一种需要治疗的疾病,或者是心智层面的不成熟,这些直接导致他们抵抗,逃逸这些事实被以一种看上去无比“客观”、“温和”的方式被轻蔑、否定。

如果影片在这里结束,Border或将成为另外一部《水形物语》,被左翼学者们反复提及的内容,它无需重复,而是再一次交付于“生成”,童话的终结来源于Tina对Vore的拒绝。当她打开冰箱,发现了冷冻着的婴儿,在她沉醉于“我不是人类”的想法时与“Wonderland”的童话,她却没有发现她自己进入了一个另外的二元结构中。在这里,“少数”被编码成了一种多数,一条全新的线性,历史与意识形态在就在她的面前。“多样性万岁”实际上无异于宣告多样性与少数的不存在,作为宏大叙事中二元机器的一个零件。

在Border的结尾,Tina顺着Vore的字条来到码头,她面对的是这种多样性的本质,就像Vole与Tina接下来的这几句对话。

Vole:“我们有义务,延续我们的种族。我和你,我们将会壮大起来。”

Tina:“我不明白恶魔有什么可延续的。”

Vole:“所以你想当人类?”

在这里,意识形态显露出了真正的二元机器本质,Border出现了:你“是”恶魔,你“必须”遵守某某某原则,否则,你就是人类,而Vole则是另外一个通灵者,恶魔的世界通过他之口言说出了律令。这难道不足以理解为何政治正确对“少数人”、“离轨者”如此关注?并非前者隐喻了后者,从某种意义上看来,前者本来就是后者。

童话结束了,就像我们回望童年,重新翻开那些花花绿绿的故事书,发现这些曾经令人流连忘返的故事中潜藏着各式各样的意识形态与说教成分。

(源源不断的生成水流是Vore的归宿)

Vole倒下了,连同寄生在他身上的“意识形态之魔”,脚下源源不断的生成之流是他的归宿,Tina这时才真正地从二元机器中逃脱,成为了差异化的存在。

“一个婴儿”,与一张关于芬兰的明信片,准确地说,是未中止的生成。

参考文献:

吉尔·德勒兹:《批评与临床》,刘云虹,曹丹虹译,南京,南京大学出版社

吉尔·德勒兹:《时间—影像》谢强,蔡若明,马月译,湖南,湖南美术出版社

吉尔·德勒兹:《对话》,董树宝译,河南,河南大学出版社

米歇尔·福柯:《古典时代疯狂史》,林志明译,上海,生活·读书·新知三联书店

米歇尔·福柯:《规训与惩罚》,刘北成,杨远婴译,上海,生活·读书·新知三联书店

-END-

审核 | 小红 编辑 |夹心饼干

版权归Steven Lynch所有,辣评社整理发布转载请联系辣评社授权

你点的每个转发 ,我都认真当成了喜欢