70后的你,做过这些糗事吗?‖老家许昌

文‖张延伟 图‖网络

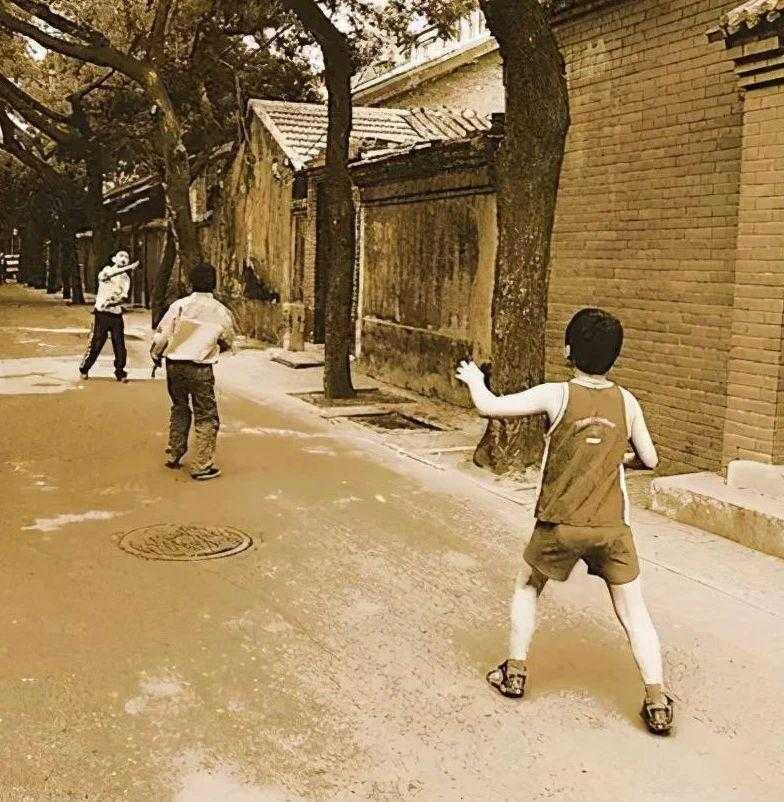

上世纪六七十年代的农村物资匮乏,大人们每天睁开眼就得为吃、穿两件事操心发愁,而孩子们的世界永远都是无忧无虑的,那时的孩子虽然不像现在自小就拥有各式各样的玩具,生活中却时时处处充满欢声笑语。

我们平时除了上学和做作业,再就是三五成群,无论是放学后、还是星期天或节假日,哪怕是㧟着篮子割草搂树叶的间隙里,以自然作游乐场、把大地当健身房,借助身边的一切资源和便利,因陋就简地找乐趣、做游戏,玩得不亦乐乎,其中的一些糗事是现在的孩子想都想不出来的。

玩“尿泥儿”

说来你也许不信,像我们这些六七十年代出生且在农村长大的一代人,没玩过“尿泥儿”反倒是“另类”一族。可是为啥要玩尿泥儿,尿泥儿又能玩出啥花样儿呢?(想看看本文作者张延伟老师写的其它美文?欢迎点击以下链接:1.一句玩笑话引发的血案;2.到底是怎样的两位老师,竟能让禹州的他终生难忘?)

大集体时靠工分吃饭,平时积攒农家肥也能挣工分,按照粪肥质量分三个等级,每立方可记50分到80分不等。这不算技术活,大人小孩都能干,而且不受时间限制,因此那时候几乎家家户户院子里都砌有猪圈或粪坑用来沤制农家肥。

春秋天不冷不热,星期天做完作业没事可干,我们就约上三五个要好的伙伴,或是㧟个荆篮,拿着小粪锄到野地里去刮“结巴皮”和白草疙瘩;或者背着竹筐、拖着竹耙到生产队里的打麦场附近去搂碎麦秸、枯树叶之类,这些都是沤制农家肥的原材料。干这些活儿大人不催不赶,能背回家多少全凭自便,我们心理上没压力,也算积少成多、以一己之力为家庭挣工分做些贡献。

等到半晌里,大家的篮或筐也差不多装满了,就围坐在一起“喷空儿”休息,其实手却没有闲着,拿根木棍儿在地上戳戳捣捣,一会儿各自面前就出现一个小坑儿和一小堆儿浮土。于是有人提议:“咱玩摔炮儿吧!”

所谓的“摔炮儿”也就是“泥炮”,只是所处地方离河湖渠井又远,没水怎么和泥?这自然难不倒我们。只见大家先把所有的浮土拢在一起,在中间扒出一个坑,然后脱下“松紧带”裤子,一起对准土堆中间的坑儿撒尿。如果有谁不小心把坑沿的土浇开,有人赶紧捧土挡堵,以防“决堤”。

等坑儿里的尿液洇得差不多时,大家争先恐后,一起动手掺和、搅拌、翻动黄土,尽可能把泥和得均匀细腻,然后各自搬走一块,分成鸡蛋大的团团,用大拇指在泥团中间摁出一个凹坑,像捏窝头一样把周边捏匀,尽可能使底部薄而不裂,然后朝中间吐口唾沫,朝着平展的地面猛摔下去。

随着“啪”“啪”一阵响,看谁的泥炮儿炸开的窟窿最大、发出的声音最响……尿泥儿溅到身上、脸上,也都乐此不疲。

等泥炮摔累了,尿泥儿因水分流失也有些发硬了,再把它们揉搓在一起,凭自己的想象捏成猫狗鼠兔等各种小动物或汽车飞机坦克大炮等造型,一边沿着地面挪动,一边在嘴里相应地发出“汪汪”“喵喵”“呜呜”“突突”等响声……

直到村庄里袅袅炊烟升起,我们才恋恋不舍地丢下这些尿泥儿回家去。

烤蚂蚁

在孩子们的印象里,蚂蚁可谓无孔不入,它们不但入侵切开待吃的瓜果,还偷偷爬进我们的衣服里,特别是有种俗称“尖肚儿蚂蚁”的,冷不丁咬人一下,又疼又痒,让人难受一两天。

正因为潜意识里对蚂蚁无比憎恨,烤蚂蚁就成了我们常玩的游戏,一般是先“圈”后“烤”,只是玩这种游戏需要“臭臭蛋儿”和“火镜”作道具。

那时候,乡村里常见游乡“货郎”的身影。他们拉着一辆人力车,车子前半部放一只有隔层的大木箱子,里面装着针头线脑之类日用品,当然也有小孩儿玩具。

车架底下则吊着一个大布兜,布兜里用塑料袋装着“江米蛋儿”、“江米糕”之类令孩子们牵肠挂肚的“美食”。

货郎走到村口,一边摇起手中的“拨浪鼓”发出“叮叮咚咚”的脆响,一边扯着喉咙、像唱曲儿般地吆喝:“破铺衬、烂套子,小孩儿哩破帽子,都拿来换东西喽!”大人小孩闻声都拿着平时各自积攒起来的头发、破鞋、碎布、破棉絮、旧塑料等从家里奔出来,把货郎团团围住。

货郎接过“破烂儿”掂量一下,随手扔在车子上,然后根据其价值和人们需求兑换东西或零食。如果拿来的破烂有剩余的话,孩子们还会兑换几颗“臭臭蛋儿(用来防虫的樟脑丸)”,甚至会舍却零食专门换个“火镜(凸透镜)”。

接下来,我们找个蚂蚁的洞穴,在外面撒点儿馍花儿饭粒之类,引诱里面的蚂蚁倾巢出动,然后把洞口堵上,迅速用臭臭蛋儿在蚁穴周围的地面上反复画圈儿。觉察出不妙的蚂蚁们想向外逃散,又被浓烈的樟脑味儿呛回,真像热锅里的蚂蚁那样急得团团转。

此时我们不慌不忙地拿出火镜,一面对着天上的太阳,一面朝着被我们圈起来的蚂蚁,来回移动着聚焦。阳光透过镜片聚成一个温度极高的光点,若哪知蚂蚁不幸被照着,顿时就被炙烤得不能动弹,直到地面上的死蚂蚁越来越多,甚至都能闻到一股焦糊味了,我们也玩累了才罢。

后来,我们从课本上学到有关科学家对蚂蚁的研究文章,被它们所具有的那种团队协作、任劳任怨、不折不挠等精神所感动,这才逐渐化解了和蚂蚁之间的“仇恨”。

捉屎壳郎

以前农村人卫生意识差,大人小孩走在路上内急,瞅瞅四下无人,随便找个墙角旮旯或灌木丛、庄稼棵遮挡一下就能解决。

村里村外都是泥土地,大小牲畜也都基本处于散养状态,于是落在地上的粪便很快就会被屎壳郎“占领”,经过一个夜晚的工夫便被“消化”得差不多了。我们经常在田间地头或路边见到屎壳郎推着粪球滚动的情景,当然它们更多的还是钻在粪堆下面的孔洞里“享受”。于是捉屎壳郎就成为孩子们的又一乐事。

捉屎壳郎和夏天捉“知了猴儿”的情景差不多。在秋冬季节暖和的天气里,我们提一个装满水的小塑料桶或大罐头瓶,四处转悠着搜寻屎壳郎。

一见到地面上突然隆起一堆细腻的浮土,这便是目标所在了。先用脚把浮土踢开,弯腰用小棍儿把地面上的孔洞捅开一些,然后对着洞口把水慢慢灌进去一些,不一会儿工夫,就有屎壳郎慢悠悠地从洞里钻出来了。

屎壳郎有公有母,从形状上很容易区分。公的个儿大身长,有的头上冠角又尖又长,我们称其为“大官”;有的冠角略低且平展,我们称其为“衙役”;而头上无角的则是母的,个头较小,俗称“死膈应”。

公屎壳郎被我们捏起来装在瓶子里,而母屎壳郎据说身体里多是粪便,所以无人稀罕。

等桶里或瓶里的水用完时,大家聚在一起,把各自捉到的屎壳郎拿出来,比比看谁捉的“大官”多,谁捉的“衙役”多。接下来,大家分别捡几把枯草柴禾堆在一起,有孩子拿出“洋火”开始生火。我们把那些屎壳郎一个个投进火堆里,饶有兴趣地看着它们拼命挣扎,直至不再动弹。

等火堆里有香气溢出时,我们用小木棍儿将烧熟的屎壳郎扒拉出来,一只手捏着头部,一只手捏着下半截身子,轻轻一拽,一绺细腻白嫩的肉质连着头部与身体分离开来,虽然少得可怜,也算品尝到了肉香,更何况听大人说,屎壳郎肉本身就是一味中药,吃了能“煞食气(治疗小儿积食)”。难怪我们那时候总能胃口大开、吃啥啥香呢!

【作者简介】张延伟,中共党员,中国自然资源作家协会会员,河南省作家协会会员,许昌市政协文化和文史委员会文史研究员。

1、本文由作者授权发表,文责作者自负,如有侵权,请通知“老家许昌”今日头条号立即删除。本文作者观点不代表“老家许昌”今日头条号立场。

2、文图无关。文中图片来自网络,版权归原摄影者或原制作者所有,在此表示诚挚的感谢。本文所用图片如有侵权,请通知本今日头条号立即删除。

3、“老家许昌”版权作品,转载或投稿请发邮件至hnxc126@126.com 。

爱许昌老家,看“老家许昌”。 老家许昌,情怀、温度、味道!

本文为头条号作者原创。未经授权,不得转载。